Natale è alle porte e non saprei dire se ci possiamo sentire più “alleggeriti” rispetto allo scorso anno, quando la nostra isola si portava dietro i 12 morti della tragedia di Casamicciola, che si univano a quelli della guerra in Ucraina. Quest’anno, il clima natalizio ha sostituito i morti di casa nostra con quelli della guerra in medio oriente ai quali si è aggiunto il dolore per la tragica fine di Giulia. La ragazza veneta diventata per gli italiani una di famiglia. Un dolore complessivo che chiude le menti e che, purtroppo, non lascia intravedere all’orizzonte nessuna figura carismatica capace di rendersi promotore di una proposta di pace ascoltata e non soltanto declamata da tavoli o finestre. L’unico modo per evadere da questo clima di follia diffusa, che rende insicuri anche gli spostamenti collettivi o le frequentazioni di luoghi di assembramento umano, è affidarsi alla “maestosità” della mente che in un baleno ti riporta in momenti in cui si era “felici con poco”. Il Natale della mia infanzia, in uno dei paesi più belli del mondo (S. Angelo d’Ischia)

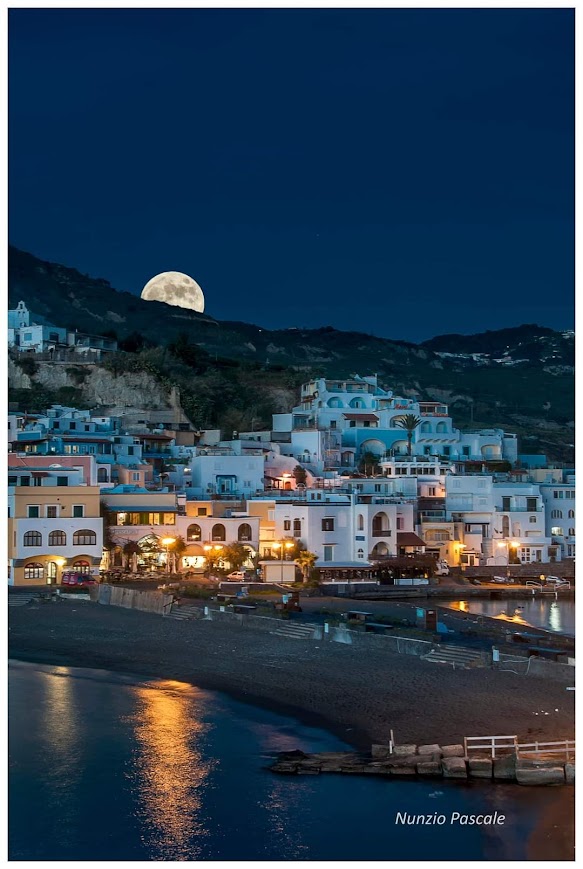

incominciava alle ore 11,30 del 23 dicembre quando la maestra ci liberava dall’obbligo scolastico fino al 6 di gennaio. L’uscita dall’aula (quelle che al tempo si recuperavano in alloggi privati) era segnata da spinte e intoppi nella porta che non consentiva l’uscita contemporanea di due smanioso di uscire all’aperto. Era il 1960 ed era (credo fu l’ultimo) il giorno segnato dal “regalo del presidente della repubblica”. All’epoca era Gronchi e a me toccò un pezzo di stoffa a quadretti che accettai con riluttanza in quanto mamma non gradiva quel disegno (‘e pezz pe’ carcerat’). Il vociare di noi ragazzi delle elementari (l’unico presidio scolastico che al tempo esisteva) frastornava l’intero paese, dalla piazza al molo, alle viuzze interne. Dalle tasche dei grembiuli (azzurro per i maschi e bianco per le femmine) uscivano le noccioline per giocare a “castelletto” -i maschi- o alla “fontanina” -le femmine- e ogni successo era colorito da urla festanti. Chi non aveva nocciole si dedicava al “nascondino”. Giunto a casa, euforico per la libertà scolastica, mia mamma, per preparare me e le mie sorelle a non chiedere regali perché le finanze non lo consentivano, era solita canticchiare una canzoncina di Carosone che, se non ricordo male, faceva così “mo ven’ Natal’ nun tengh’ denar’ me fumm’ na pipp’ e me vac’ a cuccà “. Noi capivano e non avanzavamo richieste di sorta se non volevamo risentire il motivetto. Sono nato in una famiglia economicamente povera, come tutto il mio paese lo era, ma ricchissima di dignità. Le case erano illuminate solo da un lume a petrolio e riscaldate da un braciere (i giovani di oggi non sanno nemmeno cos’era) che serviva anche ad aiutare l’asciugo della biancheria. L’illuminazione pubblica non esisteva, come non esistevano l’acquedotto o le automobili. Non si sapeva ancora cos’erano il frigorifero, la lavatrice o il televisore. Per avere un’idea accludo una foto del tempo di com’era la mia casa e gli spazi intorno.

Nonostante tutto eravamo felici! I portoni delle case (tutti senza serratura) ed i vicoletti erano in gran parte impegnati dai nostri giochi fino al buio che agevolava, come in nessun’ altra parte del mondo, il gioco del nascondino o dei primi approcci amorosi dei più grandicelli. Il pranzo della vigilia si saltava per quello serale anticipato, a base di pesce (o per meglio dire in odor di pesce). Nel pomeriggio mamma riscaldava l’acqua sulla “fornacella” per fare il bagno a me e alle mie sorelle (nell’ordine di anzianità) in quanto il domani era festa e dovevamo non solo essere, ma anche apparire, tirati a lucido. Dopo le 18,00 si mangiava uno spaghetto al sugo di pesce, qualche pezzetto di baccalà fritto, una insalata di rinforzo e, quando c’era, qualche frutta. Dopo cena la mamma (che aveva comprato, a rate, un’enciclopedia della Garzanti di sei volumi tra cui ve nera uno di fiabe) ci leggeva, seduti attorno al braciere, una favola di Andersen o di Esopo o di Grimm e poi tutti a letto. Il momento della lettura era particolare. Si univano a noi i vicini di casa (una coppia di anziani che, per vicinanza territoriale erano diventati i nostri zii), che portavano qualche “fico secco” -come dessert di accompagnamento al momento ludico- e la mamma (con l’autorevolezza del suo carattere e del ruolo che assumeva, essendo l’unica che sapeva leggere) con severa gestualità, assicuratasi della disposizione degli ascoltatori, in particolare della mia sempre irrequieta, sistemato il lume alla giusta distanza, apriva il libro con accortezza e plastico atteggiamento (alla Charlton Heston che, nei panni di Mosè aveva ricevuto sul monte Sinai aveva ricevuto le tavole della legge) si dava alla lettura. La “zia Angelina”, vicina di casa, che amava commentare le gesta dei protagonisti, a voce alta e con espressioni colorite, era prontamente zittita dal marito “zio Luigi” che, con indescrivibile delicatezza e tenerezza, gli portava la mano sulla bocca per evitare che la mamma le rivolgesse uno sguardo di rimprovero per aver interrotto la sacralità del rito. A fine lettura, dopo che la mamma aveva dato qualche spiegazione alla zia Angelina, alla quale qualche passaggio del racconto spesso sfuggiva, mentre cercavo di arruffare qualche fico secco in più, ci si faceva gli auguri e si andava a letto. Un’unica camera ove si dormiva in cinque e che la mamma, dopo la sistemazione mattutina, rendeva inviolabile fino alla nanna (tranne nelle occasioni di malattia). In prevalenza eravamo in quattro in quanto il mio babbo, essendo marittimo, era spesso lontano. Io avevo il privilegio di dormire nel letto con la mamma e avendo la possibilità di rannicchiarmi vicino al suo corpo ne recuperavo il calore, sentendo le mie sorelle “grignare” per il freddo delle lenzuola. L’atmosfera (e non so il perché) era comunque magica e ci sentivamo felici per poter il giorno dopo partecipare alla festa che consacrava la nascita di Gesù. La sveglia era di buon’ora in quanto per le 8,15, con le mie sorelle, dovevo essere in chiesa a confessarmi per fare la comunione (senza alcuna possibilità di osservazioni diverse). Avendo il compito di chierichetto, dovevo arrivare un poco prima per recuperare “la sottana” e la tunica superiore (tutte di taglie grosse) che meglio si adattasse al mio corpo esile e minuto per evitare che altri la prendessero. Poi arrivava don Luigi (prete severo e già molto anziano) che con “aplomb cardinalizio” celebrava “la messa cantata”, accompagnato da un organo “sfiatato” al quale si cimentava “zio Francesco”, il falegname del paese, che “suonava ad orecchio” sempre gli stessi accordi. Le donne che occupavano il lato della chiesa ad esse riservato si industriavano nel canto. Attività non semplice, poiché in latino, di cui ignoravano ogni significato. La “predica” di don Luigi, che era solito fare da seduto, tirava avanti una buona mezz’ora, pur se si accorgeva che nessuno l’ascoltava. Incurante dei ticchettii delle donne (che dovevano andare a preparare il pranzo) e della tosse degli uomini (quelli delle ultime file uscivano sul sagrato a fumare) speranzosi di ridurre il tempo. Finita la cerimonia, con l’odore dell’incenso ancora nel naso (a me toccava accendere “l’incensiere” per la benedizione dei fedeli), mi precipitavo nella piazza ove i capannelli, a giocar con le noccioline o a parlar di pesca, erano diversi. A mezzogiorno il pranzo, che, a casa mia, salvo eccezioni, non ricordo di particolare allegria per l’assenza del papà del quale, tra noi, nessuno sapeva in quale parte del mondo si trovasse e se stesse bene in salute. La tristezza di mamma, per l’assenza del marito, si riverberava su di noi e sul contenuto del pranzo che, per dirla in sintesi, era di ben poca cosa, anche rispetto a quello della vigilia. Per cui il Natale, stranamente, diventava un giorno triste rispetto la vigilia. Ben altra cosa, invece, quando il babbo era a casa. L’allegria era diffusa in tutti e la mamma era canterina come non mai. Il repertorio napoletano e quello di Teddy Reno erano tra i suoi preferiti e sia la vigilia che il Natale erano allegri. La mattina della vigilia era destinata agli scambi dei doni. Papà nella sua cantinola, dietro casa, confezionava il “pacco regalo” (una bottiglia da mezzo litro di sorriso e una da un litro di vino bianco era la confezione standard) da portare a compare Peppe, al compariello Giovannino, al capitano Valerio e a qualcun altro con cui era legato da rapporti di affettuosa amicizia. I destinatari già sapevano e si facevano trovare pronti con altri doni (qualche roccocò, susamiello, mostacciolo o pasta reale) che, non potevo assaggiare in quanto andavano ad arricchire il tavolo di Natale e dei giorni successivi. La mattina di Natale, di buon’ ora, papà mandava all’altro mondo qualche coniglio (che durante le sue assenze io avevo accudito), che poi mamma tramutava in una prelibatezza culinaria che ci ha accompagnato per decenni, fino alla sua fine. Erano i Natali della mia infanzia, in uno dei paesi più belli del mondo. Povero ma certamente felice!!! Oggi ci sono le luminarie che nessuno guarda.

La scuola e l’asilo non ci sono più ed anche la chiesa è abbandonata. Per il transito di Erode (business) sono scomparsi anche i bambini con le loro grida e i giochi di Natale!! Buon Natale a tutti. acuntovi@libero.it